Mit der Initiative „Zukunft Rettungsdienst“ haben sich Interessenvertretungen und Gewerkschaften zusammengetan, um gemeinsam mit SanitäterInnen und Entscheidungsträgern über längst notwendige Entwicklungsschritte zu diskutieren und aufzuzeigen, dass es höchste Zeit für Veränderung ist. Beteiligt sind ÖGB, AK, Bundesverband Rettungsdienst, die Gewerkschaften vida, GPA, GÖD und younion sowie die Österreichische Gesellschaft für Ethik und Recht in der Notfall- und Katastrophenmedizin und die Österreichische Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin.

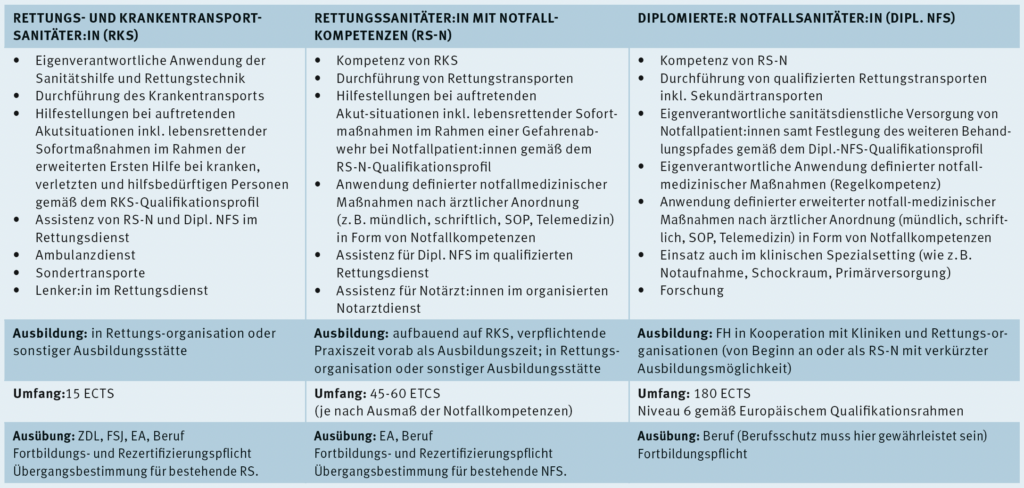

Die Initiative hat gemeinsam einen konkreten Entwurf für neue Berufs- und Tätigkeitsbilder für Sanitäter:innen in Österreich entwickelt.

ZIELE

Die dynamische Entwicklung im Bereich der Medizin und Gesundheitsversorgung stellt den Rettungsdienst vor beispiellose Herausforderungen. Bei der Bewältigung der steigenden Anforderungen an unser Gesundheitssystem spielen Sanitäter:innen eine unverzichtbare Schlüsselrolle. Um den aktuellen, vielfältigen Ansprüchen gerecht zu werden, ist es von entscheidender Bedeutung, neue Ansätze in der rettungsdienstlichen Versorgung zu entwickeln und die gesetzlichen Grundlagen des Sanitätergesetzes entsprechend anzupassen.

Im Rahmen eines Symposiums im Österreichischen Parlament diskutierten auf Einladung des Nationalratspräsidenten und des BVRD.at Expert:innen, Entscheidungsträger:innen und Interessengruppen die Herausforderungen, Ziele, Wege und Chancen.

Die Zeit ist reif für ein neues Berufsbild

Florian Zahorka (BVRD.at) gab in seinem Eingangsstatement einen Überblick über den Status Quo des Rettungsdienstes in Österreich und sprach Themen wie die extrem hohe Fluktuation bei Freiwilligen und Beruflichen, das überproportional hohe Fahrtenaufkommen im Gegensatz zu den Nachbarländern und die Tatsache, dass Österreich Schlusslicht bei der Ausbildung ist, an. Angesichts der demografischen Entwicklung ist das bestehende Modell nicht zukunftsfähig. Er ermuntert alle Verantwortlichen dazu, engagierten Menschen im Rettungsdienst zuzuhören und sie in Entscheidungsprozesse aktiv einzubinden.

Sanitäter:innen kommt eine Schlüsselrolle im Gesundheitswesen zu

Clemens Kaltenberger (BVRD.at) führte aus, dass der Rettungsdienst weit mehr als ein Transportdienstleister ist. Mit der entsprechenden Ausbildung können Sanitäter:innen eine Schlüsselrolle in der Gesundheitsversorgung der Bevölkerung einnehmen. Der Vorschlag des BVRD.at für eine Ausbildungsreform besteht aus zwei Stufen: einem niederschwelligen Einstieg als Rettungssanitäter:in mit einem geschärften Einsatzprofil und einer 180 ECTS umfassenden Ausbildung zum/zur dipl. Notfallsanitäter:in auf Bachelor-Niveau. Neben Expert:innen für Akutsituationen und einem „Point of Care Rettungsdienst“ sollen sie mit umfassenden Verweisungsmöglichkeiten die Patient:innen durch das Gesundheitssystem lotsen können. Ihnen selbst stünden mit einem solchen Modell berufliche Perspektiven z.B. mit Durchlässigkeiten in andere Gesundheitsberufe oder als Mitarbeiter:innen in Notfallaufnahmen und Ambulanzen offen, sodass sie dem Gesundheitssystem langfristig erhalten bleiben.

Ein Großteil der Einsätze könnten und sollten durch qualifizierte Rettungs- und Notfallsanitäter:innen übernommen werden

Helmut Trimmel (ÖGARI) unterstrich die Dringlichkeit von Reformen in der Akut- und Notfallversorgung in Österreich. Hauptprobleme sind unnötige Notarzteinsätze und veraltete Finanzierungsmodelle. Trimmel fordert verstärkten Einsatz qualifizierter Rettungs- und Notfallsanitäter:innen, eine bessere Verteilung von Notärzt:innen, Reformen im Versorgungsauftrag niedergelassener Ärzt:innen und die Einbindung weiterer Berufsgruppen in die extramurale Versorgung. Die Umsetzung erfordert gesetzliche Grundlagen, Finanzierung für bessere Ausbildung, eine präklinische Versorgungsstruktur, einen ärztlichen Bereitschaftsdienst und bundeseinheitliche Standards. Ein verbindlicher Katalog für den Einsatz von Notärzt:innen sollte ebenfalls eingeführt werden.

An einigen Schrauben zu drehen, reicht nicht

Auch Michael Halmich (ÖGERN) sprach sich für eine Novellierung des Sanitätergesetzes aus. Obwohl die aktuelle rechtliche Grundlage vieles ermöglicht, etwa die Telemedizin oder den Einsatz von Sanitäter:innen außerhalb von Rettungsorganisationen, ist nach 20 Jahren die Zeit gekommen, wesentliche Änderungen vornehmen, etwa was die Frage des Berufsschutzes betrifft.

Auch aus Sicht der Arbeitgeber, Anbieter und ÖGK ist eine Ausbildungsreform zu begrüßen

Alexandra Tanda (Rotes Kreuz Innsbruck), betonte die aktuellen Herausforderungen im Gesundheitssystem Österreichs und sprach sich für eine dringend benötigte Reform der Ausbildung von Sanitäter:innen nach internationalen Standards aus. Sie setzt sich für bundeseinheitliche Regelungen ein und sieht besser ausgebildete Notfallsanitäter:innen als wesentlichen Beitrag dazu, das Gesundheitssystem zu entlasten.

Andreas Karl (Rettungsdienst Tirol) befürwortet eine Ausbildungsreform und wies auf das Spannungsfeld zwischen hoher Versorgungsdichte und den Interessen der Kostenträger hin. Er betonte, dass eine umfassende Betrachtung des Gesundheitssystems notwendig sei.

Andreas Huss (ÖGK) sieht das solidarische Gesundheitssystem in Gefahr. Für ihn ist wichtig, dass das richtige Mittel für den richtigen Zeitpunkt und für das richtige Problem eingesetzt wird und sprach sich für die Vereinheitlichung von Leistungs- und Ausbildungsniveaus im Rettungsdienst aus.

Politische Unterstützung für die Weiterentwicklung des Rettungs- und Sanitätsdienstes in Österreich

Bundesratspräsidentin Claudia Arpa unterstrich, dass die Sanitäter:innen als wichtige Berufsgruppe jede Unterstützung brauchen. Sie betonte die Wichtigkeit einer fundierten Ausbildung und sprach sich für eine Überarbeitung des Sanitätergesetzes aus. Auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka betonte die Dringlichkeit einer verbesserten Ausbildung und würdigte den hohen Stellenwert des Rettungsdienstes in Österreich. Er sieht die Politik gefordert, entsprechende gesetzliche Anpassungen vorzunehmen und wünscht sich eine sachliche Debatte zur Aufgabenverteilung im Rettungsdienst.

In Vertretung von Bundesminister Johannes Rauch wies Sektionschefin Meinhild Hausreither auf eine laufende Evaluierung des Rettungsdienstes durch die GÖG hin und betonte die Wichtigkeit der Zusammenarbeit mit Interessensgruppen.

In einer von Christoph Redelsteiner moderierten Podiumsdiskussion mit den Gesundheitssprecher:innen der Parteien, die Abgeordneten Josef Smolle (ÖVP), Mario Lindner (SPÖ), Ralph Schallmeiner (Grüne) und Fiona Fiedler (NEOS),wurde die Vielfalt der Regelungen in den Bundesländern als Problem für die Vereinheitlichung und Qualitätssicherung im Rettungsdienst hervorgehoben. Politischer Mut und die Einbindung der Betroffenen wurden als Schlüssel für eine erfolgreiche Reform genannt.

In einer Veranstaltung der AK Wien in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Rettungsdienst und den Gewerkschaften am 8. Mai 2023 wurde deutlich, dass die Forderung nach einer Neugestaltung der Ausbildung von Vertreter:innen der Gewerkschaften, Rettungsorganisationen, Ausbildungsstätten, Sanitäter:innen und Ärzt:innen erhoben und mitgetragen wird.

Das Rettungswesen in Österreich steht nicht nur wegen der demographischen Entwicklung vor großen Herausforderungen. Denn in Bezug auf eine alternde Bevölkerung bei längerer Lebenserwartung ist die präklinische Versorgung gleich auf mehrere Arten betroffen. Die Einsätze werden immer mehr und herausfordernder. Gleichzeitig stagniert die Anzahl junger Sanitäter:innen, die nachrücken. Auch der Rettungsdienst steht deshalb mittelfristig vor einem Fachkräftemangel.

Plädoyer für eine Ausbildungsreform

Clemens Kaltenberger lud in seinem Beitrag dazu ein, das Berufsbild der Sanitäter:innen neu zu denken und damit innovative Antworten auf die wachsenden Herausforderungen an den Rettungsdienst zu finden. Denn gut ausgebildete Sanitäter:innen helfen dabei, dass Menschen rechtzeitig hochwertig versorgt werden und tragen daher auch zu einer Entlastung des Gesundheitssystem bei.

Notfallsanitäter:innen mit maximal 980 Ausbildungsstunden stellen in Österreich die höchste Qualifikationsstufe dar. Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ist die Ausbildungsdauer sehr kurz und ihre Qualifikation gering. Derzeit gibt es in Österreich auch keine Möglichkeit, sich wie andere Gesundheitsberufe facheinschlägig tertiär weiterzuentwickeln oder in andere Gesundheitsberufe zu wechseln, ohne dort wieder bei null anzufangen.

Laut Schätzungen sind derzeit rund 45.000 Sanitäter:innen aktiv. Seit 2012 wurden rund 100.000 Sanitäter:innen ausgebildet. Das bedeutet, dass in Österreich so viel ausgebildet wird, dass das komplette Personal im Rettungswesen alle 4-5 Jahre ausgetauscht ist. Die Ausbildung beträgt zwischen 260 und 980 Stunden und ist damit geringer als in anderen Gesundheitsberufen. Damit gelingt auch nicht die notwendige Durchlässigkeit, was Sanitäter:innen zu einem „Sackgassenberuf“ macht. Ohne eine Adaptierung in der Ausbildung, die Möglichkeiten schafft, gehen laufend Mitarbeiter:innen für das gesamte Gesundheitssystem verloren.

Mit einem neuen Ausbildungskonzept könnten zahlreiche Anforderungen und Bedürfnisse abgeholt werden. Ausgehend von einer BOS-Basisausbildung im Umfang von 2 ECTS-Punkten erfolgt der Einstieg in den Krankentransport und Rettungsdienst als Rettungssanitäter:in mit 15 ECTS in einem ähnlich Ausbildungsumfang wie bereits jetzt. Neu wäre eine daran anschließende Ausbildung zum/zur diplomierten Notfallsanitäter:in mit insgesamt 180 ECTS (mit Abschluss Bachelor oder Bachelor Practitioner). Eine Matura zur Zulassung ist mit entsprechender Berufserfahrung dafür nicht zwingend notwendig.

Gezielter Einsatz von Notärzt:innen und flächendeckende Qualitätssicherung

Denn genau das sieht Helmut Trimmel von der ÖGARI als wesentliche Schwäche des aktuellen Systems: Österreich hat jetzt bereits die höchste Dichte an Notarztmitteln weltweit. Mit dem aktuellen Ausbildungsniveau von Sanitäter:innen müssen Notärzte auch zu Einsätzen ausrücken, in denen ihre Kompetenzen nicht vonnöten sind. Es braucht daher eine abgestufte und qualifizierte prähospitale Versorgungsstruktur nach bundeseinheitlicher Vorgabe samt Indikationskatalog zum Einsatz von Notärzt:innen. Denn nicht indizierte Einsätze und Stornos machen bereits jetzt über 50% aus.

Professor Trimmel plädiert deshalb auch, praktische Ausbildungszeiten von Sanitäter:innen als Zeit im Einsatz (und nicht Zeit in Bereitschaft) zu definieren, organisationsunabhängige Ausbildungseinrichtungen zu schaffen und insbesondere die klinische Erfahrung auszuweiten (Einbindung von Notaufnahmen und Ambulanzen). Auch in den Konzepten der Community Nurse sowie im Ausbau von Telenotarzt und First Responder Systemen sieht er großes Potenzial. Die Aufgabe des „Ärztlichen Leiter Rettungsdienst“ sieht er als organisationsunabhängige Funktion im Kompetenzbereich jedes Bundeslandes.

Im Sinne einer Qualitätssicherung erachtet er es zudem als notwendig, eine österreichweit einheitliche Dokumentation zu etablieren (DIVI-Standard, MIND-A), standardisierte Abfragesysteme zur Unterstützung der Leitstellen zur Verfügung zu stellen, ein unabhängiges ärztliches und rettungsdienstliches Qualitätsmanagement zu schaffen, an internationalen Registern teilzunehmen (z.B. Reanimation, Trauma, STEMI, Stroke) und Lehrstühle für die präklinische Notfallmedizin einzurichten.

Zahlreiche weitere Ideen und Forderung

Zusätzlichen wurden in einer Podiumsdiskussion unter Einbindung des Publikums auch Forderungen nach einer besseren Ausstattung der Fahrzeuge, mehr Arbeitnehmer:innen-Schutz, der Schaffung von Forschungsmöglichkeiten, sowie einer Neuauflage der Verrechnung von Einsätzen und damit bundesländerübergreifende Regelungen formuliert.

Das Sanitätergesetz ist bereits in die Jahre gekommen. Anlässlich einer Veranstaltung im Juni 2022 zu 20 Jahre SanGwurde seitens des zuständigen Ministers eine Überarbeitung des Gesetzes im Jahre 2023 zugesagt, ein Evaluierungsbericht durch die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) soll im ersten Quartal 2024 vorliegen. Auch ein Ausbau von Ausbildungsinhalten und Durchlässigkeit der Ausbildung in andere Gesundheitsberufe würden dafür Sorge tragen, dass Menschen sich weiterentwickeln können ohne dem Gesundheitssystem verloren zu gehen. Dafür braucht es strukturelle und berufsrechtliche Änderungen.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.

Mehr erfahren

v.l.n.r.: Christoph Redelsteiner (FH St. Pölten), Sylvia Gassner (vida), Bundesminister Johannes Rauch, Silvia Rosoli (AK Wien), Claudia Neumayr Stickler (ÖGB), Claudia Schwarz (BVRD.at), Michael Halmich (ÖGERN)

Der Gesundheitsminister hat zugesichert, nun eine Evaluierung in Auftrag zu geben, wo der Rettungsdienst in Österreich steht und welche Rolle er im internationalen Vergleich einnimmt. Darüber hinaus soll ein Prozess mit allen Stakeholder gestartet und im Jahr 2023 eine Novelle des Sanitätergesetzes in Angriff genommen werden.

Fachexpert:innen und Vertreter:innen aller politischen Parteien diskutierten im Vorfeld der Landtagswahlen die Situation des Rettungsdienstes in Tirol.

Unter dem Titel „Rettungsdienst Tirol im Brennpunkt – Damit Patient:innensicherheit in Tirol Zukunft hat!“ fand am 14.09.2022 eine Podiumsdiskussion im Innsbrucker Rosséo statt. Initiiert wurde die Veranstaltung von den Betriebsräten der Freiwilligen Rettung Innsbruck Daniel Lohner und Stefan Wehinger, die im Juli dieses Jahres öffentlich auf die prekäre Situation Tiroler Rettungsdienst aufmerksam gemacht hatten. Gemeinsam durchgeführt mit dem Bundesverband Rettungsdienst (BVRD.at) stand der Abend ganz im Zeichen notwendiger und anzugehender Veränderungen im Tiroler aber auch österreichweiten Rettungsdienst.

Auf zwei Impulsvorträge von Christoph Redelsteiner zu nationalen und internationalen Lösungsansätzen zu Fahrtensteigerung und Florian Zahorka zur Frage der Fluktuation folgte eine lebendige Diskussion mit Vertreter:innen aller im Tiroler Landtag vertretenen Parteien.

Rettungsdienst als Teil der Gesundheitsversorgung sehen

Unisono klang es von den politischen Vertreter:innen, dass die Anerkennung der Leistungen des Rettungsdienstes als Teil der Gesundheitsversorgung nicht erst seit der COVID-19 Pandemie gewürdigt werden müssten. Besonders die Wertschätzung seitens der Politik sei hier von Bedeutung, aber auch dass der Rettungsdienst endlich als Teil der Gesundheitsversorgung gesehen werden müsse. Gerade angesichts der kleiner werdenden Zahl an niedergelassenen Allgemeinmediziner:innen würden zunehmend Versorgungsdefizit kompensiert.

Fahrtenreduktion durch alternative Verweisungsmöglichkeiten

Das hohe Fahrtenaufkommen zu reduzieren erfordere eine deutlich umfassendere Herangehensweise als bloße Schaffung zusätzlicher Vorhaltekapazitäten waren Betriebsräte und Expert:innen einig. Zwar sei seit der Soforthilfe seitens des Landes die Belastung für die Sanitäter:innen spürbar zurückgegangen. Für 2022 wird neuerlich ein Fahrtenrekord erwartet. Was es brauche, sind neue Konzepte und Ansätze für den Rettungsdienst, inkl. Anbindung an lokale Ressourcen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich, Konzepte wie Notfallpflege, Akutsozialarbeit u.v.m.

Schaffung eines attraktiven Berufsbildes durch bessere Ausbildung

Insbesondere auch Schaffung einer mehrjährigen Ausbildung für Sanitäter:innen in Österreich sei ein Hebel, eine qualitativ hochwertige Patient:innenversorgung zu ermöglichen. Gut ausgebildete Sanitäter:innen wären zukünftig in der Lage Einschätzungsleistungen vor Ort durchzuführen und an geeignete Behandlungseinreichungen weiterzuverweisen.

Livestream zum Nachsehen: https://youtu.be/hu2Mng7lcyk

Mit Christoph Redelsteiner und Florian Zahorka (FH St. Pölten), Stefan Wehinger und Daniel Loner (Rotes Kreuz Innsbruck), Andreas Karl (Rettungsdienst Tirol GmbH), Clemens Kaltenberger (BVRD.at), Hannes Anzengruber (ÖVP), Philip Wohlgemuth (SPÖ), Patrick Haslwanter (FPÖ), Gebi Mair (GRÜNE), Andrea Haselwanter-Schneider (Liste Fritz), Yannick Shetty (NEOS)

Hochkarätige Diskussionsveranstaltung beschäftigt sich mit der Zukunft im Rettungsdienst und fordert Überarbeitung der gesetzlichen Regelungen

Sanitäter:innen leisten täglich für viele Menschen lebensnotwendige Arbeit. Sie führen lebensrettende Sofortmaßnahmen durch, sind bei Notfällen meist als erste zur Stelle und bringen Patient:innen zu ihren Untersuchungen, Behandlungen und Therapien. Auch in den Hochzeiten der Pandemie hatten Österreichs Sanitäter:innen eine besonders verantwortungsvolle Rolle.

Vor 20 Jahren trat das Sanitätergesetz 2002 in Kraft und hat für Sanitäter:innen in Österreich einen einheitlichen Rahmen geschaffen. Obwohl es seither im Rettungsdienst sowohl fachlich als auch organisatorisch beträchtliche Veränderungen gegeben hat, blieben notwendige rechtliche Anpassungen aus. Mit der Initiative „Zukunft Rettungsdienst“ haben sich Interessensvertretungen und Gewerkschaften zusammengetan, um gemeinsam mit Sanitäter:innen und Entscheidungsträgern über längst notwendige Entwicklungsschritte zu diskutieren und aufzuzeigen, dass es höchste Zeit für Veränderung ist.

Am 22. Juni 2022 fand die hochkarätige Diskussionsveranstaltung der „Initiative Zukunft Rettungsdienst“ im ÖGB in Wien statt.

Bereits bei der Begrüßung strich ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann hervor, wie bedeutsam der Rettungsdienst für die Menschen ist. Das Anforderungsprofil an die Tätigkeit im Sanitätsdienst ist gewaltig, die Herausforderungen sind enorm und es ist Zeit darauf zu schauen, was es an Änderungen und Entwicklungen braucht, um den Sanitätsdienst in die Zukunft zu führen. Schumann hob zudem nochmals hervor, dass die Gewerkschaften sehr enttäuscht waren, als Sanitäter:innen nicht in den Corona-Bonus eingeschlossen wurden, da es neben dem Geld auch um ein Zeichen der Wertschätzung geht.

„Der Rettungsdienst und seine MitarbeiterInnen sind oft das erste Glied einer lebensrettenden Kette. Diese Bedeutung kann gar nicht oft genug betont werden und er sollte auch auf gesetzlicher Ebene die Wertschätzung erfahren, die er verdient.”

Korinna Schumann

ÖGB

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Christoph Redelsteiner, Studiengangsleiter „Soziale Arbeit“ im Department Soziales an der FH St. Pölten und fachwissenschaftlicher Lehrgangsleiter im Universtitätslehrgang für Rettungsdienstmanagement an der Donau Universität Krems, selbst Notfallsanitäter NKI und in den USA ausgebildeter Paramedic betonte eingangs, wie viel Österreich zur Entwicklung des internationalen Rettungswesen beigetragen hat. So sind etwa die im Rettungsdienst eingesetzten Medizinstudierenden aus Graz, gegründet 1890, das älteste Paramedics-System der Welt. Auch der in Österreich geborene Peter Safar, Pionier der Wiederbelebung, hat maßgeblich zur Entwicklung der Notfallmedizin weltweit beigetragen.

Bereits in einer Studie 1993 wurde unter Mitwirkung zahlreicher namhafter Personen ausführlich dargelegt, dass es das Modell eines dreijährigen diplomierten Sanitäters in Österreich braucht. Damals wurde ein Modell in drei Abschnitten vorgestellt: einer Basisausbildung von Rettungssanitätern mit 1040 Stunden, ein theoretischer und praktischer Lehrgang mit Praktika im Ausmaß von 1680 Stunden und ein Lehrrettungspraktikum mit 1680 Stunden.

Im SanG 2002 umgesetzt wurde dann ein minimal aufgerolltes System der jetzigen Ausbildung mit 260 Stunden für Rettungssanitäter:innen und maximal 1640 Stunden (inkl. notwendiger verbleibenden Zeiten in den jeweils vorgelagerten Ausbildungsstufen) in der höchsten Ausbildungsstufe NKI, fernab jeder Form von Berufsschutz. Polemisch bringt es Redelsteiner auf den Punkt: „Jede Friseurin in Österreich hat mehr Stunden Hygieneausbildung als jeder Sanitäter.“

Mit dem Blick in das Bildungssystem hängen Sanitäter:innen in der Luft. Alle klassischen Geunsheits-Fachbereufe haben sich schon in Richtung Ausbildung mit Bachelor-Abschluss entwickelt. Sanitäter:in ist ein Querschnittsberuf, wo viele Kompetenzen zusammen kommen. Im Europäischen Qualifikationsrahmen ist der Beruf in Stufe 6 einzuordnen, denn es geht um „fortgeschrittene Kenntnisse in einem Arbeits- oder Lernbereich unter Einsatz eines kritischen Verständnisses von Theorien und Grundsätzen“ – also um denkende und nicht nur rein technisch Algorithmen anwendende Sanitäter:innen.

Im Europaweiten Vergleich macht Redelsteiner klar: „Wir sind in Europa Schlusslicht.“

In puncto einer österreichweiten einheitlichen Qualitätssicherung streicht der Wissenschafter die Notwendigkeit von Kennzahlen hervor, die in Österreich fehlen. Damit bleibt unklar, was Bürger:innen für das eingesetzte Steuergeld bekommen. Solche Kennzahlen umfassen etwa Eintreffzeiten, das Monetieren von Tracerdiagnosen, der Schmerzscore im Einsatzverlauf („Ich halte es für eine Menschenrechtsverletzung, dass wir alten Menschen mit einem Oberschenkelhalsbruch bei der Umlagerung sagen, sie sollen kurz die Zähne zusammenbeißen“), ein Reanimationsregister, Informationen über die eingesetzten Fahrzeuge, Mitarbeiter:innen, das Qualifikationsniveau samt Einsatzfrequenz und dergleichen.

Der Rettungsdienst in Österreich weist einen sehr hohen Grad an Varianz auf, auch innerhalb einzelner Wachen und Schichten. Medial wird oft der beste Fall dargestellt, „der Alltag ist in Österreich aber die Katastrophe“, so Redelsteiner und bringt das Beispiel einer alten Person, die zum Katheterwechsel ins Krankenhaus gebracht werden muss, was nicht nur ein massiver Eingriff in den Alltag der betroffenen Person ist und sie einem zusätzlichen Infektionsrisiko aussetzt, sondern auch dazu führt, dass während des Transports eine Region möglicherweise unversorgt bleibt, wenn das einzig verfügbare Rettungsmittel für eine derartige Fahrt gebunden ist. Das ist nicht mehr zeitgemäß.

Redelsteiner streicht die wesentlichen Punkte hervor, wohin die Entwicklung gehen soll: ein verlässliches Qualitätsniveau mit einer möglichst geringen Schwankung, der Berufsschutz mit Berufsregistrierung, unterschiedlichste Ausbildungsmodelle, ganz klar als höchste Ausbildungsstufe ein regulär finanzierter Bachelor mit Komponenten der Gemeindenotfallsanitäter und eine starke Durchlässigkeit von und in andere Gesundheitsberufe und eine österreichweite unabhängige einheitliche Qualitätssicherung.

Hinweis: Vom 21.-22.9.2022 findet zum Thema Community Care ein das Arlt Symposium an der FH St. Pölten statt.

„Wir sind in Europa mit der Ausbildung von Sanitäterinnen und Sanitätern Schlusslicht. Alle anderen höchsten Sanitäter-Ausbildungsstufen sind dreijährig. Ziel muss auch in Österreich ein Bachelorabschluss sein.”

Christoph Redelsteiner

FH St. Pölten

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Eva Scherz, die sich der Thematik aus Sicht der Gewerkschaften (GPA und vida) annähert, berichtet von den Anfängen der Kollektivvertragsverhandlungen im Bereich des Rettungsdienstes, die unter großen Diskussionen stattfanden. Eine einheitliche Regelung mit gleichen Bedingungen über ganz Österreich ist bislang noch nicht gelungen. Aktuell gibt es vier Kollektivverträge: der für das ÖRK, der BARS Kollektivvertrag, der SVÖ Kollektivvertrag und der Diakonie-Kollektivvertrag und es herrscht weiterhin über die Bundesländer eine unterschiedliche Situation.

Ein Spannungsfeld sehen die Gewerkschaften in der unterschiedlichen Behandlung von Rettungssanitäter:innen, Notfallsanitäter:innen und Mitarbeiter:innen der Leitstelle. Wie sie eingesetzt werden oder ob sie für die zusätzliche Ausbildung eine Bezahlung bekommen, ist völlig unterschiedlich geregelt. Auch die Zulagen sind unterschiedlich und nicht immer wird es entlohnt, wenn man an Wochenenden oder in der Nacht arbeitet. In diesem Punkt werden oft hauptamtliche gegen ehrenamtliche Kolleg:innen ausgespielt.

Abseits der Kollektivverträge haben die Gewerkschaften Mitsprache bei Ausbildungen, Gesetzesbegutachtungen, intervenieren bei Fördergebern, starten gemeinsame Aktionen mit Arbeitgebern und sind im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit aktiv.

In die Zukunft geblickt sieht Scherz vor allem Herausforderungen in den Auswirkungen der Corona-Pandemie, wo Sanitäter:innen auch mit den neuen Tätigkeitsfeldern besonders gefordert sind, den gestiegenen Wünschen und Anforderungen der Patient:innen und einen Fachkräftemangel: ehrenamtliches Engagement ist rückläufig, geburtenschwache Jahrgänge führen zu einem Rückgang der Zivildienstleistenden, die allgemeine Situation am Arbeitsmarkt führt dazu, dass qualifizierte Sanitäter:innen wieder in ihre ursprünglich erlernten Berufe wechseln und dort bessere Arbeitsbedingungen vorfinden. Auch der Weg zu einer modernen Ausbildung und einem modernen Arbeitsrecht, die den Anforderungen der heutigen Zeit gerecht werden, sind notwendig.

Die Grenzen der Gestaltungsmöglichkeiten sieht die Gewerkschafterinn aktuell im Föderalismus mit unterschiedlichen Landesgesetzen und den verschiedenen Arbeitgeberverbänden mit wenig Gestaltungswillen zur Branche. Da meist die Organisationen im Vordergrund stehen – die jedoch oft auch andere wichtige Aufgabenbereiche abdecken – fehlt ein Branchenverständnis. Herausfordernd ist ebenso die ständige Unterfinanzierung des Bereichs und das besagte Ausspielen von Haupt- und Ehrenamtlichen Mitarbeiter:innen: „Hauptamtlich beschäftigte würden sich auch einmal freuen, wenn sie in Reden vorkommen würden für das, was sie alltäglich leisten.“

Eva Scherz lädt ein, sich mit drei Dingen für bessere Bedingungen im Sinne der Kolleg:innen einzusetzen:

„Es gibt unterschiedliche Arbeitnehmerverbände mit wenig Gestaltungswillen zur Branche und ein Ausspielen von Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen.”

Eva Scherz

GPA

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Clemens Kaltenberger, Vizepräsident vom Bundesverband Rettungsdienst, zeichnet den Bogen, wie aus den Anfängen des BVRD.at als gemeinnütziger Verein mit dem Angebot von evidenzbasierten internationalen Kursformaten das Bedürfnis entsprungen ist, sich mehr und stärker für die Weiterentwicklung im Rettungsdienst einzusetzen. Daraus ist ein Forum entstanden, die gleichermaßen für Hauptberufliche, Freiwillige, Zivildiener und Praktikant:innen über alle Rettungsorganisationen und Bundesländer hinweg inklusive den Sanitäter:innen der Polizei und des Bundesheers eine Plattform bietet, wo fachliche Förderung, Vernetzung und Bewusstseinsbildung im Fokus stehen.

Aus intensiven Diskussion über die gestiegenen Anforderungen und Ansprüche an den Rettungsdienst ist das Positionspapier entstanden und das dringende Bedürfnis nach einer Reform des Sanitätergesetzes. Denn rundherum haben sich alle Berufsgruppen im Gesundheitsbereich weiterentwickelt, nur nicht die Sanitäter:innen. Es fehlt nach wie vor die Durchlässigkeit in andere Berufsgruppen, der Berufsschutz und mit der geringen Ausbildung verlieren wir mehr und mehr den internationalen Anschluss. Mit einer steigenden Anzahl an Fahrten durch eine immer älter werdende Bevölkerung und der einzigen Antwort, die Sanitäter:innen haben, nämlich der Transport ins Krankenhaus, sind wir bei fehlendem Nachwuchs im freiwilligen längst mitten in einem quantitativen und qualitativen Problem im Rettungsdienst.

Sanitäter:innen sind immer dann die Lückenbüßer, wenn man schnelle Lösungen braucht: in der Flüchtlingskrise, bei der Bewältigung der Pandemie. Sanitäter:innen sind mit der geringsten Ausbildung im Gesundheitswesen gleichzeitig die ersten, die man zu schweren Notfällen schickt. „Sagt auch etwas über unsere Gesellschaft aus,“ meint Kaltenberger.

Kaum verwunderlich ist für ihn, dass immer mehr Kolleg:innen resignieren, dass die Verweildauer im Rettungsdienst immer kürzer wird, dass Freiwillige weniger Stunden leisten. Dabei verlieren wir die Leute nicht nur für den Rettungsdienst, sondern auch für das gesamte Gesundheitswesen, weil sie dort keine beruflichen Anknüpfungspunkte finden.

Erschwerend kommt hinzu, wie inhomogen das System im Rettungsdienst und Krankentransport in ganz Österreich ist, je nach Bezirk, je nach Organisation, je nach Fahrzeug, je nach Besatzung. Kaltenberger bringt auf den Punkt: „Qualität im Rettungsdienst darf kein Zufallsprodukt sein. Jeder Mensch in Österreich hat das Recht auf eine gleich gute qualitative Versorgung.“ Zudem wissen wir über den Rettungsdienst in Österreich insgesamt viel zu wenig, weil sowohl Forschung als auch Qualitätssicherungsinstrumente fehlen.

Mit Blick in die Zukunft geht es nicht darum, das Rad neu zu erfinden, sondern von den Erfahrungen aus anderen Ländern zu lernen und mutige Schritte zu setzen. Ziel muss sein, den Schritt von einer fremdbestimmten Hilfskraft zur selbstbestimmten Berufsgruppe zu vollziehen. Der Weg dorthin führt über eine fundierte Ausbildung. Sanitäter:innen müssen ein anerkannter Teil des Gesundheitswesens werden, es braucht Durchlässigkeiten in andere Gesundheitsberufe und berufliche Perspektiven.

Zu den Forderungen des BVRD.at zählen eine berufliche Qualifikation mit mindestens dreijähriger dualer Ausbildung, die Registrierung im Gesundheitsberuferegister, die Schaffung von Berufspfaden und Entwicklungsmöglichkeiten, Forschung, eine unabhängige Qualitätssicherung und die Aufwertung der Freiwilligkeit.

„Sanitäterinnen und Sanitäter sind Teil der Lösung für die Herausforderungen im Gesundheitswesen. Wir können und wollen Zukunft mitgestalten.”

Clemens Kaltenberger

BVRD.at

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Michael Halmich, Vorsitzender der Österreichischen Gesellschaft für Ethik und Recht in der Notfall- und Katastrophenmedizin (ÖGERN), gab einen Überblick über die rechtlichen Entwicklungsschritte zum heutigen Santiätergesetz und einen Ausblick auf mögliche Perspektiven, wobei er gleich zu Beginn warnte, dass eine Reform des Sanitätergesetzes nicht alle Probleme im Rettungsdienst und Krankentransport in Österreich beseitigen wird.

Das heutige Sanitätergesetz, das am 1. Juli 2002 in Kraft getreten ist, ist ein Berufs- und Tätigkeitsgesetzt, das die Kompetenzen der Sanitäter:innen regelt und damit auch ein Patienteschutzgesetz ist. Die erste berufsrechtliche Regelung gab es 1961, in der die berufliche Ausübung als Sanitätsgehilfe geregelt war, nicht jedoch das Ehrenamt bzw. der Zivildienst. 1987 gab es die erste Ausbildungsregelung für Notärzt:innen und nach intensiven Verhandlungen 1999 die Berechtigung zur Anwendung von halbautomatischen Defibrillatoren für Sanitätsgehilf:innen.

Mit diversen Vorarbeiten seit 1990 wurde die Notwendigkeit einer Novellierung und einer Regelung der Ausbildung und des Tätigkeitsbildes für alle Sanitäter:innen eminent, die schließlich 2002 in das Sanitätsgesetz mündete. Bereits damals war vorgesehen, ein modernes Tätigkeitsbild zu schaffen und es laufend weiter zu entwickeln, wohlweislich unter Aufrechterhaltung des Ehrenamts im Rettungswesen.

Bis heute gab es zwar kleine Anpassungen, jedoch keine umfassende Reform des Gesetzes. Nachdem 2019 die Reform der Ausbildung für Notärzt:innen in Kraft trat, sollte laut Regierungsübereinkommen bis 2022 auch das SanG novelliert werden. Jedoch kam es nicht mehr dazu und das aktuelle Regierungsübereinkommen bis 2024 enthält kein derartiges Vorhaben mehr. In der Covid-Situation wurden Sanitäter:innen als Lückenbüßer herangezogen, jedoch ohne Perspektiven einer Entwicklung.

Der Gesundheitsjurist Halmich warnt davor, was ein Gesetz leisten kann, und was eben auch nicht. Das Gesetz regelt den Zugang, die Ausbildung und die erworbenen Kompetenzen, es regelt auch die Pflichten. Darüber hinaus kann eine mindestens 2jährige Ausbildung einen Berufsschutz auslösen. Das SanG stellt Rettungssystemen unterschiedlich ausgebildete Sanitäter:innen zur Verfügung. Ein SanG kann jedoch nicht vorgeben, welche Rolle der Rettungs- und Krankentransportdienst in der gesamten Gesundheitsversorgung einnimmt oder das Rettungssystem verändern. Dazu braucht es die Organisationsgesetze, die Finanzierungsgesetze oder die Sozialversicherungsthemen dahinter. Das SanG kann ebenso den Verantwortlichen keine Vorgaben machen, wie sie ihren Betrieb zu führen haben oder ob sie Kompetenzen einschränken.

Durch den Föderalismus sehen die neun Landes-Rettungsgesetze nur vereinzelt Mindestvorgaben beim Personaleinsatz von Sanitäter:innen vor, sodass viele Rettungsorganisationen auf nicht Notarzt-besetzten Rettungsmitteln immer noch die niedrigste Qualifikationsstufe der Rettungssanitäter:innen einsetzen. Aufgrund des geltenden Sorgfaltsmaßstabs spricht sich die ÖGERN jedoch klar für einen differenzierten Personaleinsatz aus (vgl. RdM 2016/86). Rettungssanitäter:innen sind demnach für die Versorgung und Betreuung kranker, verletzter und sonstiger hilfsbedürftiger Personen einzusetzen, jedoch nicht planmäßig für die alleinige Versorgung von Notfallpatient:innen. Notfallsanitäter:innen hingegen sind professionelle Unterstützer der Notärzt:innen und für die Betreuung, Versorgung und den Transport von Notfallpatient:innen bis zur ärztlichen Übernahme da, also im Rettungsdienst und im organisierten Notarztdienst einzusetzen.

Notärzt:innen sollten dort eingesetzt werden, wo Sanitäter:innen mit ihren Kompetenzen anstehen und wo es wissenschaftliche Evidenz dafür gibt, dass eine ärztliche Versorgung ein besseres Outcome für die Patient:innen gewährleistet.

Auch mit den aktuell bereits bestehenden gesetzlichen Vorgaben sieht Halmich viele Möglichkeiten: Rettungsorganisationen sollen das SanG maximal ausschöpfen und Handlungskompetenzen weiterentwickeln; auch ohne parlamentarische Mehrheit könnte der zuständige Minister bereits jetzt die Kompetenzen der Sanitäter:innen stark ausbauen; Rettungsorganisationen sollen erlauben, dass Sanitäter:innen Kompetenzen aus anderen Gesundheitsberufen im Rettungsdienst anwenden dürfen; und die gesamte Palette der Telemedizin im Rettungsdienst kann ausgeschöpft werden. Rechtlichen Änderungsbedarf sieht Halmich in den Fragen der Kompetenzen und des Ausbildungsumfangs, des Berufsschutzes und der Registrierung aller Sanitäter:innen.

„Das Sanitätergesetz alleine kann keine Rettungssysteme verändern. Es wäre ein Irrtum zu glauben, dass es Systemprobleme lösen kann.”

Michael Halmich

ÖGERN

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Erwin Feichtelbauer vom BVRD.at, Andreas Huss von der ÖGK, der berufliche Notfallsanitäter, Bezirksrettungskommandant und Personalvertreter Gernot Leitner, Silvia Rosoli von der AK Wien und Wolfgang Schreiber, Chefarzt des ÖRK diskutierten in der Folge die Lage des Rettungsdienstes und die Situation der Sanitäter:innen in Österreich. Auch das Publikum war rege an einer durchwegs kontroversen Diskussion beteiligt.

Gernot Leitner sieht Probleme im Nachwuchs, da die „alten“ Allrounder verloren gehen und die jungen oft nicht das mitbringen, was für die Tätigkeit gefordert ist. Aus der Steiermark berichtet er, dass aufgrund eines zunehmenden Notärztemangels mehr Aufgaben an Notfallsanitäter:innen ausgelagert werden, die teilweise sogar alleine mit dem Notarztfahrzeug ausrücken, um vor Ort – und mit etwas Glück – mit praktischen Ärzt:innen zusammenarbeiten. Er bittet auch die Anbieter, bei zumindest einer zweijährigen Ausbildung mitzugehen, um den Berufsschutz zu ermöglichen. Als zweiten Punkt spricht er an, dass der Rettungsdienst nicht leistungsgerecht entlohn wird.

Andreas Huss spricht aus der Sicht aller Versicherten in Österreich die Erwartungshaltung an, die man an den Rettungsdienst und Krankentransport haben können soll. Wissenschaftlich bestätigt sieht er die Erstversorgung von Verletzten und Erkrankten als wesentlichen Punkt für die weitere Prognose einer Patientin / eines Patienten, sodass dem Rettungsdienst hier eine besonders wichtige Rolle zukommt. Die Anerkennung als Beruf mit entsprechendem Berufsschutz muss seiner Meinung nach dringend nachgeholt werden, um ein Arbeiten auf Augenhöhe mit anderen Gesundheitsberufen zu ermöglichen. Problematisch sieht auch er die unterschiedlichen Regelungen, etwa was die Tarife angeht, in den Bundesländern. Mit entsprechender Ausbildung könnten von Sanitäter:innen etwa auch unnötige Transporte und eine Überversorung verhindert werden.

Silvia Rosoli sieht neben der notwendigen Anpassung der Ausbildung an das Niveau anderer Gesundheitsberufe eine dringende Notwendigkeit, dass alle Gesundheitsberufe registriert werden müssen, auch die Sanitäter:innen. Denn sie bringt nicht nur eine Anerkennung und Wertschätzung, sondern auch eine Qualitätssicherung für Patient:innen. Neben dem Qualitätsaspekt gibt es auch den Aspekt der Planungssicherheit: wir wissen nicht, wie viele Sanitäter:innen es in Österreich gibt, mit welcher Ausbildung und in welchem Setting sie arbeiten.

Wolfgang Schreiber unterstreicht, was mit den aktuellen gesetzlichen Rahmenbedingungen in Österreich bereits alle geleistet wird und spricht etwa die kurzen Hilfsfristen an. Ebenso betont er, dass nur etwa 5% aller Notfälle sogenannte relevante Notfälle sind, wo es um kritisch kranke oder kritisch verletzte Personen geht. Für diese Patient:innen bekennt sich Schreiber dazu, den notarztgestützten Rettungsdienst weiterzuführen, da dieser gegenüber Paramedics-Systemen ein besseres Outcome hat. Schreiber spricht von 47.000 Mitarbeiter:innen im Rettungsdienst im ÖRK, davon sind 3.000 berufliche Mitarbeiter:innen und 4.000 Zivildiener. Die Freiwilligen decken etwa 50% der Dienste ab, bezogen auf die Einsätze entfällt ca. je ein Drittel auf Hauptamtliche, Ehrenamtliche und Zivildiener. Von den eingesetzten Sanitäter:innen sind etwa 80-85% Rettungssanitäter:innen. Eine akademische Ausbildung sieht er alleine schon deshalb kritisch, da die meisten beruflichen Mitarbeiter:innen die dafür notwendigen Voraussetzungen nicht mitbrächten. Kritisch sieht der Chefarzt die schwindende Mitarbeiterzufriedenheit, was mitunter mit der Überbeanspruchung zu tun hat. Auch wenn er den Rahmen des aktuellen SanG durchaus für ausreichend hält, könne man bei einem entsprechenden Commitment der Politik über eine 2jährige Ausbildung durchaus nachdenken. Auch er sieht: „Der Berufsschutz muss unbedingt her, unabhängig davon, ob die Ausbildung angehoben wird, oder nicht.“

Erwin Feichtelbauer spricht die Problematik deutlich an, wenn langgediente Notfallsanitäter im Alter nicht mehr können zu hören bekommen, sie sollen einer niedrigen Tätigkeit nachkommen. „Hier gehen Leute in die Altersarmut“, mahnt er. Mit der Erinnerung zurück an eine Zeit, wo Sanitäter:innen in einem Konkurrenzdenken aus den verschiedenen Organisationen zueinander standen, freut er sich als eines der Gründungsmitglieder des BVRD.at, dass seine Vision der Vernetzung von Sanitäter:innen in einer Veranstaltung wie dieser real wird und einen Stein ins rollen bringt.

Emotional und mitreißend wurde die Diskussion mit zahlreichen Statements und Fragen aus dem Publikum. Dabei wurde betont, dass nicht nur die politisch Verantwortlichen gefragt sind, Veränderungen voranzutreiben, sondern auch die Trägerorganisationen. Denn es geht nicht nur um den Rettungsdienst sondern auch um den qualifizierten Krankentransport, für den Sanitäter:innen ebenso fundiert und professionell ausgebildet sein müssen. Auch der Wunsch nach einer adäquaten Bezahlung für die Qualifikation der Notfallsanitäter:innen wurde angesprochen, sowie die Anerkennung der Nachtschwerarbeit analog der Feuerwehr. Es ging zudem um den Weg aus der Einbahnstraße Rettungsdienst, und das tätig werden etwa auch in Notfallaufnahmen: „es macht keinen Unterschied, wo ich ein EKG klebe oder eine Infusion anlegen, ob das in der Notfallaufnahme oder im Rettungswagen passiert.“ Auch die Anerkennung der Ausbildung in anderen Gesundheitsberufen ist essentiell, um Perspektiven zu haben.

Durchwegs kontrovers wurde die Frage der Akademisierung diskutiert, wobei das eine das andere nicht ausschließen soll. Gesprochen wurde zudem über die Frage der Freiwilligkeit und inwieweit sie mit einer Verlängerung der Ausbildung vereinbar ist.

Einen Realitycheck bot das anwesende Publikum in Sachen Besetzung von Rettungsmitteln, wo nicht unüblich ist, dass zwei Rettungssanitäter:innen – oft auch Zivildiener:innen – zu Notfällen disponiert werden und alleine z.B. ein Notärztefreies Intervall überbrücken müssen. Der Chefarzt des Roten Kreuzes nennt das „unerfreulich“ und sieht, dass man bei den Betreiberorganisationen „gut und einfach gegensteuern“, etwa durch einen entsprechend höheren Anteil an Notfallsanitäter:innen, die Notfallrettungsmittel mit Rettungssanitäter:in und Notfallsanitäter:in zu besetzen. Dem steht die Aussage eines Leitstellendisponenten gegenüber, der klar anspricht, dass die Disponierung von Rettungssanitätern zu Notfällen in seinem Bundesland nicht die Ausnahme, sondern vielmehr die Regel ist.

Dass die Durchlässigkeit in Sachen Tätigkeit und Kompetenzen nicht einmal innerhalb des bestehenden Systems gewährleistet ist, illustriert ein Beispiel eines beruflichen NFS-NKI, der in seiner freiwilligen Tätigkeit in einem anderen Bundesland seine Kompetenzen nicht anwenden darf.

Abschließende Wünsche zur konkreten Verbesserung der Situation kommen vom Podium: wenn Politik und Trägerorganisationen wollen, wird es gelingen, sonst nicht. Die Initiative Zukunft Rettungsdienst möge vom zuständigen Minister eingeladen werden, um das Berufsrecht voranzutreiben. Das bestehende System solle weiterentwickelt werden, denn ohne Commitment der Politik und der entsprechenden Finanzierung wird eine Professionalisierung nicht gelingen. Wünsche in Richtung besserer und einheitlicher Ausbildung und Versorgung mit allen berufsrechtlichen Voraussetzungen werden ebenso genannt wie ein selbstkritischer Blick auf ein in der Öffentlichkeit idealisiertes Bild auf die Rettungsdienstlandschaft. Zudem sollte es möglich werden, das Rettungswesen akademisch zu betrachten und Forschung in dem Feld betreiben. Sanitäter wird man durch Praxis, das muss auch anerkannt werden.

„Ich bitte die Trägerorganisationen auch auf die Beruflichen zu schauen, dass die nicht erst 20 oder 30 Jahre lang Leben gerettet haben und bei Berufsunfähigkeit ohne Berufsschutz dann nichts davon haben.”

Gernot Leitner

Betriebsrat

„Der Sanitäter ist ein anerkannter Gesundheitsberuf und muss auch als solcher gesehen werden und auf Augenhöhe mit den anderen Gesundheitsberufen zusammenarbeiten. Das muss dringend nachgeholt werden.”

Andreas Huss

ÖGK

„Wir sind der Meinung, dass alle Gesundheitsberufe registriert werden müssen. Was bringt die Registrierung? Qualitätssicherung und ein Planungsinstrument.”

Silvia Rosoli

AK Wien

„Der Berufsschutz muss unbedingt her, unabhängig davon, ob die Ausbildung angehoben wird, oder nicht.”

Wolfgang Schreiber

ÖRK

„Wir alle ziehen am selben Strang. Wir alle arbeiten für den Patienten.”

Erwin Feichtelbauer

BVRD.at

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Drei aktuelle Themen und Fragestellungen wurden in Kleingruppen in Panel-Workshops am Nachmittag behandelt und aufgearbeitet, die Ergebnisse anschließend im Plenum präsentiert.

Panel A

Der Weg zur Aufwertung von Sanitäter:innen – Ein Beruf wird neu gedacht

Leitung: Kurt Schalek (AK Wien) und Clemens Kaltenberger (BVRD.at)

In Kleingruppen wurde in diesem Panel das Berufsbild und die Frage diskutiert, was Sanitäter:innen im Kern ausmacht. Es ging auch um die Frage, was einen Beruf eigentlich ist und dass man zwischen Tätigkeiten und Fähigkeiten differenzieren muss. Was machen Sanitäter:innen? Sie kommen zu hilfsbedürftigen Menschen, oft in einer unübersichtlichen, überraschenden Situation, es gilt zu entscheiden, was zu tun ist, die entsprechenden Maßnahmen direkt vor Ort zu setzen und in einer Art Gatekeeper-Funktion die weitere Versorgung und den entsprechende Transport zu organisieren. All das sind spezifische Fähigkeiten und es braucht eine Ausbildung, die darauf vorbereitet.

Was es nach Meinung der Mitglieder des Panels braucht, ist ein Berufsbild mit einer definierten Rolle im Gesundheitswesen. Denn aktuell werden Sanitäter:innen oft nicht ernst genommen. Abgestufte Modelle, wie etwa der diplomierte Notfallsanitäter in Wien, sollen ausgerollt werden. Es gilt auch das Ziel zu erreichen, gerade beruflichen Sanitäter:innen den Berufsschutz zu ermöglichen. Es kam in den Diskussionen zudem das Bild des gesellschaftlichen Lückenbüßers auf, der für alles eingesetzt werden kann. Gleichzeitig sehen Sanitäter:innen vor Ort, woran es in der Versorgung mangelt und versuchen, gegenzusteuern.

Was muss sich ändern? Ganz klar, die Ausbildung. Eine fundierte, qualitativ hochwertige Ausbildung muss gewährleistet sein, um auch Entwicklungsperspektiven zu bieten. Die Durchlässigkeit und Weiterentwicklung in andere Gesundheitsberufe und der Einsatz von Sanitäter:innen in anderen Bereichen stehen hier an. Zudem muss eine an die Verantwortung angepasste, faire Bezahlung gewährleistet sein. Als dritten Punkt ist die Schaffung von Betreiber-unabhängigen Rahmenbedingungen was die Qualitätssicherung anbelangt unbedingt notwendig. Es braucht einheitliche Rahmenbedingungen für die Qualität.

Panel B

Finanzierung und Versorgungsauftrag: Wohin muss die Entwicklung gehen?

Leitung: Christoph Redelsteiner (FH St. Pölten), Markus Netter (vida), Michael Halmich (ÖGERN)

Im Panel wurde versucht, die durchwegs komplexe Finanzierung im Rettungsdienst und Krankentransport mit vielen Player:innen in einem Planspiel darzustellen. Es gab Vorgaben für die einzelnen Stakeholder: das Land, die Gewerkschaft, den Betriebsrat, eine Rettungsorganisation, die Sozialversicherung und die Gemeinde. Ziel war, einen neuen Vertrag für ein Bundesland aufzusetzen. Sinn des Spiels war für die Teilnehmer:innen auch, neue Perspektiven einzunehmen.

Das Planspiel verdeutlichte, wie kompliziert und komplex das System in Österreich ist, wie viele unterschiedliche Interessen es gibt, die es auszugleichen gilt. Takeaway war unter anderem, dass man beginnen sollte, sich nicht nur in der Ausbildung, sondern auch im System der Finanzierung und Vorsorgeleistung in Österreich in eine gemeinsame Richtung zu entwickeln. Klar wurde zudem, dass man in allen Bereichen etwas für die Mitarbeiter:innen tun muss: für die Hauptberuflichen, die Ehrenamtlichen und die Zivildiener bzw. Praktikant:innen im Freiwillig Sozialen Jahr. Mit einer Entflechtung des Systems könnte man mit weniger vielleicht auch mehr erzielen. Wichtiger Schlusspunkt: Bei der Veränderung, die angestrebt wird, muss es um Verbesserung gehen.

Panel C

Selbstorganisation und Mitbestimmung von Sanitäter:innen

Leitung: Florian Zahorka (FH St. Pölten), Sylvia Gassner (Gewerkschaft vida)

Deutlich sichtbar wird bei der Präsentation der Altersunterschied zwischen denen, die operativ im Rettungsdienst tätig sind und jenen, die die Entscheidungen dafür treffen. Das Privileg der Jüngeren ist zu sagen, was sie wirklich denken und so werden vier verschiedene Sichtweisen vorgebracht.

Bürger:innen erwarten sich eine notfallmedizinische Versorgung am Stand der Medizin, egal wo in Österreich. Deshalb braucht es bundesweit nicht nur einheitliche Versorgungsstandards und hohe Mindeststandards in der Ausstattung, sondern auch den Einsatz von qualifiziertem Personal der höchsten Ausbildungsstufe von Sanitäter:innen. Es geht weiter um den zielgerichteten Einsatz von Sanitäter:innen der jeweiligen Ausbildungsstufe und dem Aufbruch des Föderalismus, der österreichweit und organisationsbedingt völlig unterschiedliche Qualitätsniveaus ermöglicht. Auch Frauen sind im Rettungsdienst nach wie vor deutlich unterrepräsentiert, was vielfache Gründe hat. Abhilfe schaffen könnten etwa die Finanzierung der Ausbildung, flexiblere Arbeitszeiten, eine Anrechnung der Zeiten vom Zivildienst und dem Freiwillig sozialen Jahr und ein Stopp jedweger sexueller Belästigung, die nach wie vor in dem Bereich weit verbreitet ist. Dringend notwendig ist auch eine bessere Öffentlichkeitsarbeit für Sanitäter:innen um transparenter zu machen, wie wichtig sie für die Allgemeinheit sind. Mit Blick auf die geltenden Gesetze und Kollektivverträge wird die Forderung nach der Nachtschwerarbeiterregelung analog der Feuerwehr laut, sowie eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung und eine Anerkennung des Berufs inkl. Berufsschutz.

Es braucht ein Berufsbild und einheitliche Rahmenbedingungen für die Qualität im Rettungsdienst.

Panel A

Das System der Finanzierung in Österreich ist extrem kompliziert und komplex. Wenn wir von Veränderung sprechen, muss es um Verbesserung gehen.

Panel B

Wir brauchen österreichweit einheitlich hohe Mindeststandards in der Ausstattung und Versorgungsstandards, eine Nachtschwerarbeiterregelung, eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung und Berufsschutz.

Panel C

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Gesundheitsminister Rauch war selbst im Zivildienst einst Sanitäter, eine Zeit, die ihn sehr geprägt hat. „Damals ist man noch vom Tag eins an Rettungseinsätze gefahren,“ wie er sich erinnert, „das war ungefähr so, wie im Gesundheitsministerium einzutreten – von der Challenge her“. Dabei hat er zwei Dinge gelernt: sich nicht zu schrecken und Verantwortung zu übernehmen.

Er zollte den Anwesenden Dank und Respekt für die Arbeit, die Sanitäter:innen tagtäglich leisten, nicht nur in den vergangenen beiden Jahren, die eine besondere Situation darstellten.

Rauch zeichnet die großen gesellschaftlichen Veränderungen, vor denen wir stehen, und Herausforderungen, die im Herbst auf uns warten: mit der Pandemie, mit dem Krieg in der Ukraine, mit der Frage der Energieversorgung, der Teuerung und einer drohenden Nahrungsmittelknappheit in Afrika, die Flüchtlingsströme auslösen kann. Hier sieht er die Rettungsorganisationen besonders gefordert und Sanitäter:innen als Teil der Krisenbewältigung.

Der Minister kündigt einen partizipativen Prozess für den Herbst an, in den alle Stakeholder mit einbezogen werden. Das ist, wie er meint, zwar mitunter der schwierigere Weg, aber wenn es geschafft ist, dann trägt es auch.

„Ich kenne Ihre Erwartungshaltung. Das ist nicht von heute auf morgen stemmbar, aber wie gehen es an. Diese Zusage gebe ich.”

Johannes Rauch

Gesundheitsminister

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

Die Veranstaltung war die erste Aktivität der Initiative Zukunft Rettungsdienst. In abschließenden Statements der Projektpartner:innen wurde nochmals erörtert, warum es dabei geht. Ein Kern davon war eine kleine Gruppe von Menschen, die gesagt haben: „Es ist mir nicht Wurscht“. Das ist die Initiative Zukunft Rettungsdienst, mein Florian Zahorka. Eva Scherz freut sich, in einen partizipativen Prozess einzusteigen und betont nochmals „Gemeinsam sind wir stärker.“ Silvia Rosoli sieht eine Aufgabe, auch in einer gemeinsamen Sprache zu sprechen und Ziele an die Politik zu formulieren: „Die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung ist uns nicht egal und es ist uns auch nicht egal, unter welchen Bedingungen Sanitäter:innen arbeiten. Es muss den Menschen, die uns helfen, gut gehen, damit es uns allen gut geht.“ Sylvia Gassner bleibt bei dem Stichwort „gemeinsam!“. Michael Halmich warnt als Jurist nochmals davor, dass kleine Änderungen im Gesetz das System nicht verändern werden. Es braucht die Länder, die Landesrettungsgesetze, um ein gemeinsames und kein Inseldenken zu erwirken. Clemens Kaltenberger lenkt nochmals den Blick auf die Patient:innen, um die es am Ende des Tages geht.

„Es hat begonnen mit ein paar Leuten, die gesagt haben, es ist mir nicht Wurscht.“

„Gemeinsam sind wir stärker.“

„Es muss den Menschen, die uns helfen, gut gehen, damit es uns allen gut geht.“

„Gemeinsam solidarisch etwas zu starten für die Zukunft, Verbesserungen zu schaffen, das wäre wichtig.“

„Wenn wir Ideengeber sein können, dann freuen wir uns, wenn diese Ideen aufgenommen werden.“

„Vergessen wir nicht die Patient:innen, für die wir dasein wollen. Für die kämpfen wir schlussendlich.“

„Bleiben Sie aktiv, setzten Sie sich ein.“

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren

22.06.2022, ÖGB Wien

10.00 Begrüßung

Korinna Schumann | ÖGB Vizepräsidentin

10.15 Was ist, was bleibt, was kommt? Rückschau auf die Entstehung des SanG und fachliche Herausforderungen für den Rettungsdienst der Zukunft

11.00 20 Jahre SanG – rechtliche Entwicklungsperspektiven

Michael Halmich | ÖGERN

11.20 Podiumsdiskussion: Rettungsdienst 2030 – Herausforderungen und Chancen

12.30 Mittagspause

13.30 Heiße Eisen im Rettungsdienst: Drei Panels zu aktuellen Fragen

Panel A

Der Weg zur Aufwertung von Sanitäter:innen – Ein Beruf wird neu gedacht

Leitung: Kurt Schalek (AK Wien) und Clemens Kaltenberger (BVRD.at)

Panel B

Finanzierung und Versorgungsauftrag: Wohin muss die Entwicklung gehen?

Leitung: Christoph Redelsteiner (FH St. Pölten), Michaela Guglberger (Gewerkschaft vida) und Eva Scherz (Gewerkschaft GPA)

Panel C

Selbstorganisation und Mitbestimmung von Sanitäter:innen

Leitung: Florian Zahorka (FH St. Pölten), Sylvia Gassner (Gewerkschaft vida)

15.00 Pause

15.30 Ergebnisse der Panels und Zusammenfassung

16.10 Zukunft der Sanitäter:innen aus Sicht der Politik

Johannes Rauch | Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

16:30 Abschluss und Ausblick „Initiative Zukunft Rettungsdienst“

17.00 Ende

Moderation: Kurt Schalek | AK Wien und Claudia Schwarz | BVRD.at